作成日:2024年7月

慢性腎臓病(CKD)は、患者数が成人の8人に1人にのぼると推計され1)、新たな国民病ともいわれています。一度、損なわれた腎機能を回復させることは不可能であり、進行すると透析導入に至るリスクがあるため、患者さんの予後と生活の質に重大な影響を及ぼすだけでなく、医療経済的にも大きな問題となっています。

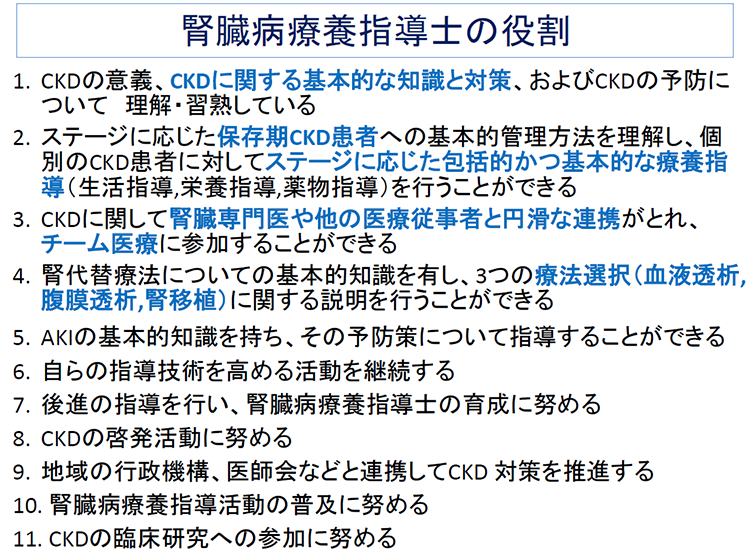

CKDの重症化抑制には多職種によるチーム医療が効果的であり、このチーム医療を担う人材を確保するため2018年に腎臓病療養指導士の資格制度がスタートしました。今回は、CKDのチーム医療と腎臓病療養指導士制度の普及に尽力している阿部雅紀先生(日本大学医学部内科学系腎臓高血圧内分泌内科学分野主任教授)と、同病院でいち早く資格を取得した看護師、管理栄養士、薬剤師の皆さんにお話を伺いました。

腎臓病療養指導士というのはどのような資格でしょうか?

阿部雅紀先生(日本大学医学部附属板橋病院 医師)CKDの多くは生活習慣病を背景として進行するため、重症化を抑制するためには息の長い取り組み、特に本人による生活習慣改善の努力が不可欠です。患者さんの行動変容を促すためには、ひとりあたり数分の診療時間しか持てない医師だけでは力が足りません。

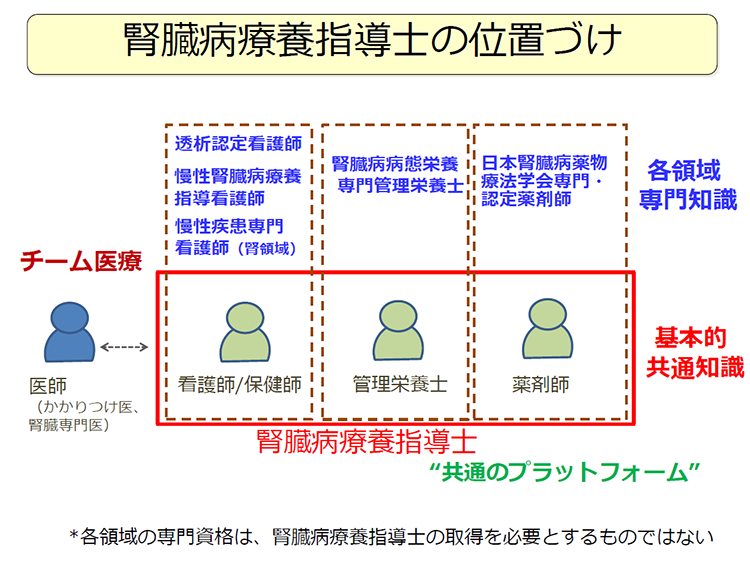

腎臓病療養指導士は、多職種チームによる患者さんへのアプローチで重症化予防効果を高め、かつ標準的なCKDの保存療法を現場に浸透させることを目的に2018年からスタートした資格制度です。

対象となるのは看護師・保健師、管理栄養士、薬剤師で、各職種の専門性を高めるというより、職種の枠を越えて基本的なCKDの知識を共有すること、他職種への理解を深めることを重視しています。そのため、試験内容は職種を問わず共通で、自身の専門職以外の2職種の症例要約の提出が応募条件に含まれています。

出典:日本腎臓病協会 https://j-ka.or.jp/educator/img/edu-slide190612.pdf

腎臓病療養指導士の資格を取得された理由を教えてください。

佐藤今子さん(同院 看護部 外来部門師長)私は日本看護協会認定資格の慢性疾患看護専門看護師資格を持っており、日本CKDチーム医療研究会に参加して資格制度設立をめざす取り組みの段階から知っていたので、2018年の第1回試験で取得しました。以前からチーム医療に取り組んではいましたが、受験前から他職種の方と糖尿病透析予防指導を協働する中で、CKDの治療薬や食事療法についてしっかりと学べたことが、看護師としての自分の仕事に大きく役立っています。そして、今、栄養指導や服薬指導にチーム医療のメンバーとして同席することがありますが、私たち看護師の知識や経験からの学びを指導に活かしてもらえていると感じることも多くあります。

和田かおりさん(同院 管理栄養士)資格制度が始まる前から糖尿病透析予防指導に携わっていましたので、佐藤師長から資格制度が始まると聞き、私たち管理栄養士も積極的に参画すべきだと感じました。CKDは管理栄養士にとって重要な領域ですから、知識を高め、スキルアップするチャンスでもあると考えて、私も第1回の試験に挑戦しました。

間勝之さん(同院 薬剤師)私は2019年の第2回試験で取得しました。後期高齢者社会や生活習慣病増加の背景に伴いCKD患者は年々増えていることから今後も携わる機会が多いと考えていました。また、取得当初も腎臓内科病棟に配属されていたこともあり、知識向上も含め取得しました。

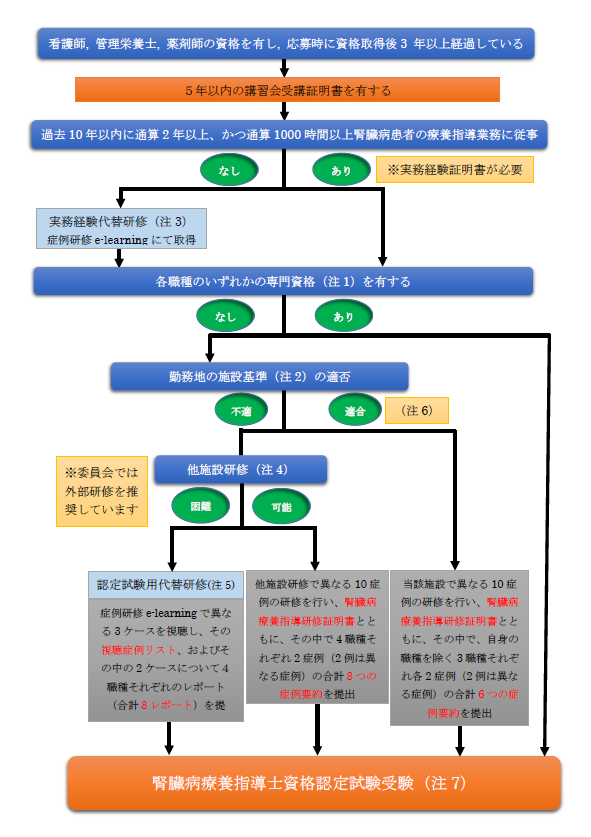

資格試験受験の流れ

出典:日本腎臓病協会 https://j-ka.or.jp/educator/img/edu-slide190612.pdf

資格を取得したことで、チーム医療はどのように変化しましたか?

佐藤さん他職種の仕事内容への理解が深まったことで、共有すべき情報が鮮明になり、連携がスムーズになりました。たとえば、CKDでは重要な薬を朝に飲むことが多いのですが、朝が遅い患者さんや夜勤がある患者さんが、朝の薬を飛ばして昼の服薬から1日を始めてしまうことがあります。腎臓病療養指導士の資格をとり、薬の役割や用法に関する正しい知識を整理したことで、患者さんに具体的に説明することができますし、薬剤師に患者さんの生活リズムを伝えて、一人ひとりに適した服薬スケジュールを考えてもらうことができるようになりました。

間さん看護師から患者さんの情報を共有することで、患者さんの生活リズムに合わせた服薬指導をスムーズに行うことができます。薬物治療はCKDの治療の要であるため、薬の重要性・必要性の説明をひとつひとつ丁寧に行いアドヒアランスの向上に努めています。チーム医療の現場で他職種からも学ぶ機会が増え、この領域をもっと学びたいという意欲に繋がっていると感じます。

和田さん栄養指導に看護師が参加することで患者さんから引き出せる情報がとても豊かになりました。私たち管理栄養士の傾聴スキルも向上して、以前より患者さんの日常生活に沿った指導ができるようになったと感じています。

CKDに対するチーム医療によって患者さんに変化はありましたか?

佐藤さんCKDチームが担当する患者さんのほとんどは、長年にわたって管理栄養士や薬剤師から厳しく指導され、医師からは「真面目に取り組まないと透析になるよ」と言われ、医療に対して不信感や不満を抱えています。医師やスタッフの言葉を聞き入れてくださらない患者さんも珍しくありません。

しかし、多職種で連携して患者さんの思いや事情を汲み取り、患者さん本人をチームの一員と考えて、治療薬の役割、食事制限や生活への指導の意味を、症状を聞き、体調の改善を自覚してもらうことで食事療法や薬物療法の効果を実感できるよう言語化を促すことで、患者さんが自分ごととして、病気に向き合うようになってきています。

阿部先生糖尿病の治療で「頑張らないと透析になる」と言われ続け、最終的に腎臓内科に来られた患者さんは、人生が終わったかのように落ち込んでいることが珍しくありません。患者さんの行動変容を促す目的であったとしても、患者さんを脅すような言い方はよくないと思っています。私も患者さんに寄りそうよう意識していますが、優秀なCKDチームメンバーが、患者さんの思いをよく汲み取って一人ひとりの事情にあわせたサポートや情報提供をしてくれるので、いつも助けられています。

和田さんチーム医療を導入することで継続指導を希望する患者さんが増えました。そして、以前は食事指導を嫌っていたのに今では通院のたびに通算で何十回と指導を受けている方や、検査結果をご自分で受け止めて直近の食生活を振り返り、次へのアドバイスを求めるという前向きな方が増えました。

阿部先生チーム医療の効果は、エビデンスとして明確に示すことができました。すでに論文で報告2)していますが、国内24施設の多施設共同後方視コホート研究によって約3,000人のCKD患者さんのデータを解析したところ、介入前と比較して介入後はeGFRの低下速度が有意に抑制されていることが確認できました。この研究ではチームの職種数、および介入回数が多いほど、透析導入や全死亡リスクが低下するというデータも得られています。

メディカルスタッフは部署異動が多く資格を活かせないこともありますが、その点はどのようにお考えですか?

佐藤さん看護師は特に異動が多いので、「せっかく資格を取ったのに!」と思うこともあります。しかし、腎臓病療養指導士としての知識とスキルは他の領域でも役に立ちます。

当院でも、悪性腫瘍の抗がん剤治療による腎機能悪化の兆候に腎臓病療養指導士の資格を持つ看護師がいち早く気づいて対処できたケースがありました。成人の8人に1人がCKDといわれ、高齢になれば誰でも腎機能が低下しますから、すべての診療科に腎臓が悪い患者さんがおられます。あらゆる部署に腎臓に詳しい看護師がいるほうがよいはずです。

当院の看護部では部署異動があっても資格を維持しましょうと話していますし、血液腫瘍の資格を持つ看護師がその専門性をより高める目的で腎臓病療養指導士の資格を取ったというケースもあります。

間さん薬剤師は、すべての患者さんの腎機能をモニタリングしており、様々な患者背景がある中で最適な薬剤の用量であるかどうかを確認しています。それは、腎臓内科に限らずどの診療科においても変わりはありません。病院薬剤師が、外来のCKDチームに参加することは現時点では難しいのですが、他職種の知識や技術への理解が深まったことは今の自分の仕事にも役立っています。

腎臓病療養指導士を増やすために、どのような取り組みが必要ですか?

阿部先生CKDへの対応にはチーム医療が重要であることは疑いようがなく、腎臓専門医の多くはスタッフに資格を取ってほしいと望んでいると思います。しかし、スタッフ、特に看護師は多忙であり、かつ異動が多いこともあって、資格取得に挑戦できないという話が聞こえてきます。

佐藤さん病院経営者の理解が重要だと思います。私は毎月、医事課からデータをもらって、有資格看護師によって得た加算を集計し、看護部に提出しています。それぞれの資格が、どれだけの利益を出したかを数字で見せて、組織的な協力を引き出すことが、結果的に患者さんのメリットになると考えています。

小規模な病院や調剤薬局など職種が限られる施設でも腎臓病療養指導士は活躍できますか?

阿部先生大規模な総合病院では、腎臓専門医、腎臓病療養指導士の資格を持つ看護師、薬剤師、管理栄養士、さらに理学療法士や医療ソーシャルワーカーが加わった豪華メンバーでのチーム医療が可能です。先ほど述べた研究でも職種数が多いチームのほうが成績がよいという結果が出たとお話しました。だからといって、規模の小さな施設や専門医のいない施設で、チーム医療が不可能だというわけではありません。

腎臓病療養指導士は自身以外の職種がどのような役割や仕事内容を担っているかを学んでいます。腎臓病療養指導士として許される範囲内ではありますが、他職種の役割を補完することができます。

チーム医療の効果を解析する研究で集めた全国の事例でも、3人以上のチームよりも、医師とメディカルスタッフの2人のチームが多く、さらに医師と看護師のペアよりも、医師と管理栄養士のペアのほうが多いことがわかりました。そして、少人数のチームであっても介入効果はありますので、小規模な施設のメディカルスタッフの方にこそ、資格取得を考えてほしいです。

間さんCKDの診療の中で、腎臓病療養指導士が果たす役割は今後ますます重要になってくると思います。他院でのお薬やOTC医薬品、健康食品を含めた薬歴の確認と処方評価、お薬手帳の有効活用、副作用の説明と早期発見、他のチームスタッフとの情報共有、今後の治療方針や対応の協議、他職種からの相談対応、患者さんからの電話対応の窓口など薬剤師としてできることもたくさんあると考えています。腎臓病療養指導士の資格を持っている薬剤師はまだまだ少ないので、自施設でのパイオニアを目指して頑張って欲しいです。

出典:日本腎臓病協会 https://j-ka.or.jp/educator/img/edu-slide190612.pdf

阿部先生腎臓病療養指導士資格制度の目的は、わが国のCKD治療の標準化です。市中の内科クリニックや調剤薬局に腎臓病療養指導士がいれば、軽症の段階から標準的なチーム医療による介入が可能となり、CKDステージが進行したとしても総合病院での専門医の治療にシームレスに繋ぐことができます。

CKD治療は終わりの見えない長い取り組みですが、だからこそ、はじめから質の高いチーム医療で支えられる環境を築きたい。腎臓を専門としない診療科でも役立つ知識が得られますので、多くの方に興味を持っていただければと思います。

1) 平成23年度厚生労働省 CKDの早期発見・予防・治療標準化・進展阻止に関する研究班

https://mhlw-grants.niph.go.jp/project/18197

2) Abe M, et al., Clin Exp Nephrol. 2023;27: 528-541.

日本大学医学部内科学系

腎臓高血圧内分泌内科学分野

主任教授 阿部 雅紀 先生

日本大学医学部附属板橋病院

看護部 外来部門師長

佐藤 今子(ときこ) さん

日本大学医学部附属板橋病院

薬剤部

間 勝之 さん

日本大学医学部附属板橋病院

栄養科 主任

和田 かおり さん

※本記事に掲載している情報や所属、役職等は取材時点のものです。

取材日:2024年3月12日

【本記事に関する内容は、取材に基づいたものであり、特定の事柄をアドバイスしたり推奨する事を目的としておりません。

また閲覧者が当記事の記載事項を意思決定や行動の根拠にしたとしても、当社は責任を負いかねますのでご留意ください。】