作成日:2024年7月

日本人の死因の2位である心疾患のなかで、もっとも多いのが心不全であり、高齢化に伴って心不全の患者数は、さらに増加しつつあります1)。高齢の心不全患者さんは急性増悪を繰り返すことが多く、患者さんの予後を改善するためには心不全の再発、それに伴う入院を防止することが重要です。今回は浦添総合病院で心不全再発防止に向けた取り組みについてお話を伺いました。

社会医療法人仁愛会 浦添総合病院

副院長・循環器内科部長

上原 裕規 先生

まずは心不全患者さんの状況、貴院における診療体制についてお聞かせください。

⾼齢化が進む⽇本では⼼不全の患者さんが増え続けています。沖縄の心不全患者さんも2019年のデータでは1995年から約5倍近くに増加しています2)。当院における2022年度の入院患者さん220名の平均年齢は78.3歳、患者さんの53%が80歳代以上です。⾼齢の患者さんは若い⼈と⽐較して、再⼊院率が⾼く、併存症も多いので治療に難渋し在院⽇数が⻑くなりがちです。再⼊院を繰り返すと確実に予後が悪くなり患者さん本⼈にとって⼤きな不利益となります。

心不全の患者さんの予後を改善するために何より大切なのは再入院率を下げること、つまり急性増悪の兆候を早く捉えて、急性増悪を起こす前に対処することです。そこで、当院の循環器内科では、2017年に多職種連携による心不全チーム(ハートチーム)を組織し、さまざまな取り組みを行っています。

ハートチームはどのようなメンバーで構成されていますか。また、チームの結成当初にどのように取り組まれたのかお聞かせください。

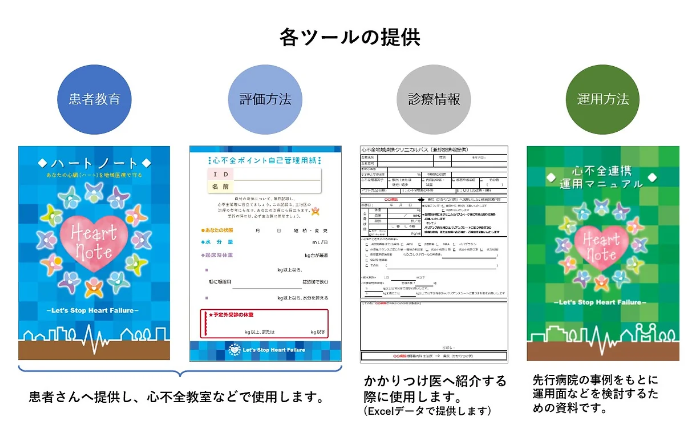

心不全による再入院を防ぐためには、患者さん本人による自己管理が不可欠です。患者さんの努力を支えるため、医師、看護師(慢性心不全認定看護師)、薬剤師、理学療法士、医療ソーシャルワーカーの5職種でチームをつくりました。そして、チームで患者さんの情報を共有し、退院後の患者さんの生活を支えるために、大阪心不全地域医療連携の会が発案した自己管理ツール「ハートノート®」を導入することにしました。

ハートノート®は、患者さんが毎日の体重、血圧、脈拍、自覚症状を記録し、点数化することで、早期受診につなげるためのツールです。息切れや浮腫などの症状が出る前に、受診の必要性を自分で判断することができるのです。心不全についての正しい知識も記載されており、体調の記録を主治医や家族と共有する連絡帳としても有効です。

実際に、ハートノート®を活用して心不全の前兆である急激な体重増加に気づいた患者さんが、当院やかかりつけ医を受診し、利尿剤を服薬することで改善した例が多くあります。

大阪心不全地域医療連携の会 ホームページより引用

(https://oshefhp.wixsite.com/oshef/blank-3)

ハートノート®だけでなく、デジタルデバイスの活用にも取り組んでいるとお聞きしましたが、どのような経緯があったからでしょうか?

ハートノート®の導入は大きな成果が得られましたが、患者さん本人の地道な努力が必要で、高齢になると自己管理が難しくなるという課題があります。

そこで、特に再入院のリスクが高い患者さんを対象として、日本光電株式会社が開発したLAVITA®という医療介護ネットワークシステムを導入することにしました。これは、患者さんが自宅で、Bluetooth接続が可能な機器を用いて血圧、体温、SpO2、体重を測定すると、データが専用クラウド上に記録されるというシステムです。当院では、平日は毎朝、ハートチームの看護師がクラウド上のデータをチェックして、心不全の兆候と思われる変化があれば、すぐに本人に電話をして体調を確認しています。LAVITA®によるモニタリングの結果、心不全増悪の兆候を早めに発見し、再入院の予防や、在院日数の短縮に繋がったという成果をあげることができました。

ハートノート®の場合は、患者さんが自分で体重などのデータを測ってノートに記述し、点数を確認して受診などの行動を起こす必要があります。LAVITA®の場合は患者さんが行うのは体重などの測定だけで、何かあれば病院から電話がかかってくるので、患者さんの負担は大きく軽減されます。

ただし、LAVITA®で使える機器は高額であるため、患者さんには当院から貸与しており、使える数が限られるという課題があります。この課題を乗り越えるために、スマートウォッチを活用した心不全管理に取り組むことになりました。

スマートウォッチを活用した心不全管理の仕組みを教えてください。

スマートウォッチによる健康管理というと、まず、Apple Watchを思い浮かべる方も多いでしょう。当院でも、2022年からApple Watch外来を設置しています。しかし、Apple Watchは高機能ゆえに複雑であり、毎日の充電が必要です。若い人にはいいのですが、心不全管理の対象となる高齢者には使いこなすことが難しく、ハードルが高くなります。

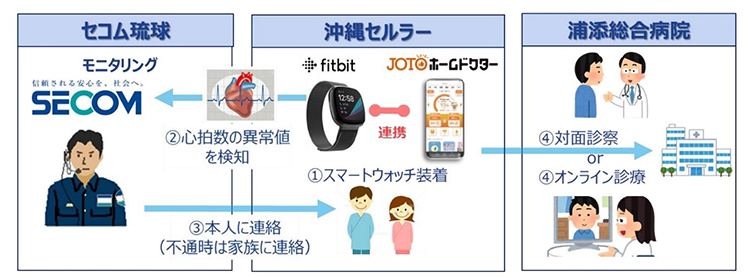

そこで、GoogleのFitbitを使ったシステムを沖縄セルラー電話株式会社と共同で開発することにしました。また、運用面で、従来から見守りサービス事業を展開しているセコム琉球株式会社が参加してくれることになりました。

システム構築にあたって、こだわったのは高齢の患者さんでも使いこなせることです。実際、患者さんが行うのはシンプルなFitbitを装着して、週に1回程度、充電することだけです。仕組みとしては沖縄セルラーが開発したアプリを使いますが、ダウンロードと設定は病院でハートチームが行って、患者さんがアプリの機能を理解する必要はありません。

Fitbitで心拍数を24時間モニタリングし、閾値を超えた場合にセコム琉球社から患者さん本人、あるいはご家族に電話などで通知します。そして必要に応じて、患者さん側から当院に連絡してもらい、受診につなげるという仕組みです。

スマートウォッチを活用した心拍モニタリングのフロー図

浦添総合病院 報道発表資料 2022年9月30日

スマートウォッチによる心不全管理を実際に運用した成果はいかがでしたか?

心不全患者さん30名を対象に2022年10月12日から2023年1月11日の3ヵ月間で実証事業を行いました。当初は心拍数の閾値を120bpmと設定したため、1日に数百件のアラートが発報――少し体を動かした程度でもアラートが発報――する事態も経験しました。最終的には閾値を140bpmとして、1日数十件のアラート数に落ち着きました。

スマートウォッチは運動強度(メッツ)も測定できるので、心拍とメッツのデータを突き合わせ、心拍数の上昇が、適度な運動に伴うものなのか、病的なものなのかを判断する材料を提供できる機能も搭載しました。心拍数上昇への不安から運動を避ける患者さんも少なくありませんが、スマートウォッチで記録されたデータを医師や理学療法士がチェックすることで、「3日前の運動は少し強すぎたようですね。昨日の朝の散歩はとてもよいペースだったので、そのくらいの運動を心がけてください」というような、具体的な指導ができるようになりました。

実証事業の期間は3ヵ月と短かったので医学的な成果を示すことはできませんが、終了後のアンケートでは対象患者さんの66.6%が「満足」「やや満足」と回答し、「見守られているという安心感がある」、「適度な運動の指標がわかる」といった肯定的な意見も多くありました。

今後の展開について、お聞かせください。

スマートウォッチによる⼼不全管理は実証事業の3ヵ⽉間でいったん終了しましたが、実証事業で得た知⾒と経験をもとにシステムをブラッシュアップして、今年の6⽉に正式にアプリとしてリリースされました。実証事業では患者さんの費⽤負担はゼロでしたが、正式アプリでは、毎⽉1000~4000円の利⽤料を患者さんからいただく形になります。アプリの利⽤料としては少々⾼額ではありますが、主治医が患者さん個⼈の病状にあわせた閾値設定を⾏い、異常の兆しがあれば本⼈あるいは家族に電話がかかってくるシステムですから、⼼不全患者さんの⾒守りサービスとして値段に⾒合った価値があると評価していただけると期待しています。

沖縄県は島嶼(しょ)部も多く速やかに急性期病院にアクセスできない地域が少なくありません。島で暮らす高齢患者さんのためにも遠隔見守りサービスは重要だと考えています。当院の患者さんだけでなく、広く県内で使われるようになりサービスとして安定すれば、利用料も少し安くできるかもしれません。将来的には、かかりつけ医も巻き込んだ取り組みにしたいと考えて、病診連携を進めているところです。

貴院のハートチームがさまざまな成果を出すことができた理由をお聞かせください。

大学病院を含む県内15の急性期病院による心不全管理に関する連携会で世話役を務めており、そこでは次の3つのステップが重要だとお伝えしています。

1つめは、院内でハートチームを結成すること。

2つめは、成果を可視化してチームにフィードバックすること。

3つめは、ファンタスティック・フォーと呼ばれる4種類の心不全治療薬を適切に導入していくこと。

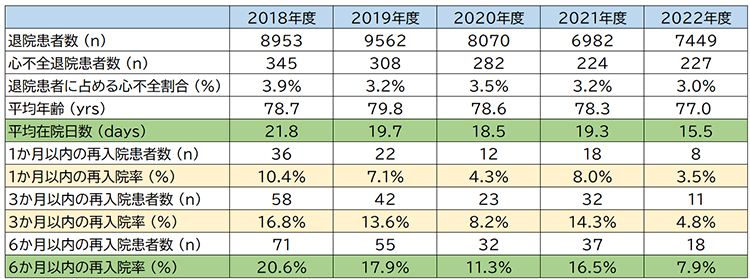

ここで挙げた「成果の可視化」が、ハートチームのモチベーションを高める鍵となります。例えば、当院の心不全患者の平均在院日数は、2018年の21.8日から2022年の15.5日に短縮され、6ヵ月以内再入院率は2018年の20.6%から2022年の7.9%に低下しており、着実に成果が出ているのがわかります。この期間中、スマートウォッチの活用は実証事業を行った3ヵ月間の30名のみで、LAVITA®は最大10名ですから、ハートノート®の活用とハートチームによる丁寧な指導で達成した成果だと考えています。

浦添総合病院での心不全患者の再入院率

浦添総合病院 循環器内科 診療実績データ集計より

ちなみに、当院にはさまざまな統計データを扱う担当者がおり、依頼するとすぐに知りたいデータを出してもらえます。そして、メンバー各自が、院内や県内連携の会、さらには学会や研究会などで発表する機会を持っています。医師や病院の手柄にするのではなく、チーム全員であげた成果として誇りをもって情報発信することが、各スタッフのモチベーションの向上につながり、取り組みを広めていく力になると考えています。

出典

1) 令和5年(2023)人口動態統計月報年計(概数)の概況(厚生労働省)

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/nengai23/index.html

2) 令和3年度第1回沖縄県循環器病対策推進協議会 会議資料

https://www.pref.okinawa.jp/iryokenko/shippeikansensho/1006189/1006190.html

※本記事に掲載している情報や所属、役職等は取材時点のものです。

取材日:2024年2月21日

【本記事に関する内容は、取材に基づいたものであり、特定の事柄をアドバイスしたり推奨する事を目的としておりません。

また閲覧者が当記事の記載事項を意思決定や行動の根拠にしたとしても、当社は責任を負いかねますのでご留意ください。】