作成日:2023年9月

人口の高齢化に伴ってパーキンソン病(PD)の患者さんが増え続けており、医師だけでなくさまざまな医療従事者による支援のニーズが高まっています。今回の座談会では、医師・看護師・薬剤師・理学療法士の代表が集まり、PD患者さんのサポートのために各職種が持っている力をどう発揮し、連携していけばよいのかを話し合っていただきました。

パーキンソン病の多職種連携と療養指導士資格への期待

武田先生(医師代表:国立病院機構仙台西多賀病院 院長)まず私からパーキンソン病(PD)診療における多職種連携の大切さと、新設された「パーキンソン病療養指導士」についてお話しします。PDは海外でも増えていますが、最も高齢化が進んでいる日本では他国よりも早く増加していると考えられます。国内のPD患者数は1990年には10万人余でしたが、2030年には約27万人に達すると予想され、患者さんの年齢構成に関しても70歳以上の方が大幅に増加するとみられています*1。つまり今後PDは、より高齢の患者さんが増えることから、一部の専門家だけが診るのではなく、PDの知識や療養指導に習熟した多彩な職種の協力が必要な時代を迎えています。

確かにPDには理解が難しい面があります。PDではドパミンが不足して多様な運動症状が現れますが、アセチルコリンやノルアドレナリンも不足するため、認知機能障害や抑うつ、自律神経症状といった非運動症状も生じます。これらがPDに関連し得ることを理解していないと患者さんへの介入方法を誤る恐れがありますが、反対にPDに対する認識を深め、熱意を持って適切に療養を支えれば、患者さんの生命予後や日常生活動作(ADL)を良好に保つ可能性が広がります*2。私たち医療従事者は、PD患者さんの生命や暮らしを左右し得る立場にあることを改めて意識する必要があるでしょう。

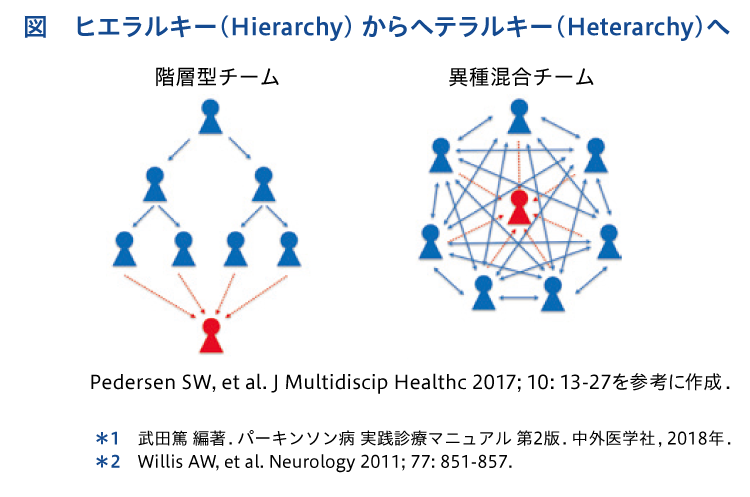

かつてチーム医療といえば医師を頂点とする階層型(ヒエラルキー)でしたが、現在のPD診療では各職種が患者さんと直に接してお互いに情報を交換し、質の高いケアを提供する水平型の異種混合チーム(ヘテラルキー)が求められています(図)。

このようなチーム医療の実現を目指して、私が代表理事を務める日本パーキンソン病・運動障害疾患学会(MDSJ)では、「PDナース・メディカルスタッフ研修会」を受講して試験に合格した参加者に「パーキンソン病療養指導士」の資格を認定する制度を2022年から開始しました。この研修会は各地で開催予定ですのでぜひ受講をお勧めします。本日の座談会もMDSJの研修会と同様にPDのチーム医療、多職種連携に大いに役立つ内容ですので、さっそくディスカッションを始めていきましょう。

PD診療における看護師の役割

武田先生PD診療において多職種が協力するにはお互いを知ることが大切ですが、他の職種の役割を問われるとよく分からないということが案外多いのではないでしょうか。そこで各職種の役割について代表の先生から紹介していただきます。最初は看護師の山本先生からですが、その前に中鏡先生と鈴木先生から、看護師の役割について今の認識と期待をお話しいただけますか。

中鏡先生(薬剤師代表:順天堂大学医学部附属順天堂医院 薬剤部)私が考える看護師の役割は「診療の処置やサポート」と「患者さんの包括的なケア」です。また、PDナースによる専門的な看護が広まることを期待しています。

鈴木先生(理学療法士代表:国立精神・神経医療研究センター病院 身体リハビリテーション部)私は、看護師の役割は「1日を通して患者さんの状況を把握し、身体・精神的サポートを行う」ことだと考えています。看護師に期待することは「早朝や夜間の様子、患者さんの気持ちなどの共有」です。

武田先生それではお二人の考えを踏まえて、山本先生から発表をお願いします。

山本先生(看護師代表:福岡大学病院看護部脳神経センター)私からは看護師の定義と、PD診療における看護師の役割をお話ししたいと思います。

「保健師助産師看護師法」の中で、看護師は「厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者」と定められています。「療養上の世話」とは、食べる・排泄する・清潔にする…など患者さんの日常生活に欠かせない営みすべてを助けることです。日常生活をその人なりのやり方で続けていかれるように、困りごとがあればそれを解消できるように援助することが、看護師の1つ目の役割です。

もう1つの「診療の補助」とは、注射などの直接的な医療行為の他、円滑な診療のため患者さんの不安を和らげたり、希望する医療の意思決定を支援したりすることも含まれます*。

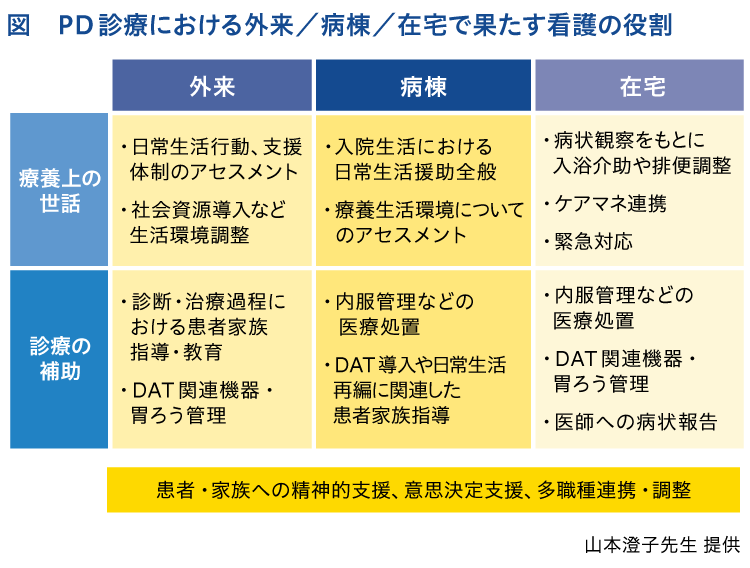

次に、PD診療の中で看護師がどのような役割を果たしているのか、外来・病棟・在宅という場面ごとにまとめてみます(図)。

まず「療養上の世話」については先ほど鈴木先生がコメントされた通り、外来の看護師であってもPD患者さんの生活全体を支援する視点が必要です。病棟の看護師は入院生活を観察して患者さんの困りごとに気づきやすいですし、在宅医療の看護師であれば、まさに生活の場で環境を評価し入浴介助や排便調整などのニーズを具体的に検討できます。介護サービスなどの社会資源導入にはメディカルソーシャルワーカーなどとの連携を図ります。在宅の場ではケアマネジャーとの連携機会が多く、看護師自身が患者さんの緊急対応を迫られる可能性があるため、病院内とは違った緊張感があります。

「診療の補助」に関して、特に外来では、長期にわたってPD治療を円滑に継続できるように患者さんや家族の指導・教育を意識しています。看護師や医療従事者がPD患者さんの希望やニーズをすべて先回りして汲み取ることはできません。ですから、PDがどのような経過をたどるのか、そのために必要な対処や準備は何か、援助が必要となった時にどのように周囲に希望を伝えるかなどを、患者さんや家族に常に訴え続けています。

PDでは機器を用いた治療(DAT)が広まってきているので、それらの管理や、機器を装着する皮膚状態の観察も看護師の役割です。血液検査や体重、栄養状態など患者さんの全般的な健康状態にも留意しています。

看護師はPD患者さんに接する機会が多いという強みを生かし、多職種連携の要となって、よりよいサポートを続けていきたいと考えています。

武田先生ありがとうございました。先生方からの質問はいかがでしょうか。

中鏡先生院内の看護師どうしであれば、PD患者さんの性格やこだわりなど細かい部分も情報共有がしやすいと思うのですが、在宅の看護師とはどのようにやり取りをされていますか。

山本先生普段から訪問看護師やケアマネジャーと電話で連絡を取り合っています。本当は顔の見えるやり取りのほうがよいのですが、コロナ禍の影響で今は電話が多いですね。

武田先生医師の立場からしても、看護師は患者さんに最も近く寄り添う大事な職種だと思います。山本先生、どうもありがとうございました。

*系統看護学講座 看護学概論 基礎看護学[1]第17版. 医学書院, 2020年, p.6.

PD診療における薬剤師の役割

武田先生続いて中鏡先生から薬剤師の役割を発表していただきます。最初に山本先生と鈴木先生から、薬剤師の役割と期待についてコメントをお願いします。

山本先生私は、薬剤師の役割は「PD治療薬の薬効や飲み方を患者さんや家族に指導すること」と「薬剤の発注や在庫管理をすること」だと思います。薬剤師への期待は、薬効や飲み合わせの注意などの解説や、減薬に向けた提案です。

鈴木先生私は「薬の効果を最大限に発揮させること」と「服薬指導や副作用確認を行うこと」が薬剤師の役割だと考えています。また山本先生と同じで、PD治療薬の効果や副作用などをスタッフに説明してほしいです。

武田先生ありがとうございました。それでは中鏡先生、お願いします。

中鏡先生はい、私からはPDの薬物治療の特徴や問題点を振り返り、それらに薬剤師がどのように対応しているのかを考えてみたいと思います。

まずPDは薬の種類が多く、服用時刻や回数もさまざまで煩雑です。高齢患者さんが多いので薬の飲み忘れや管理が困難という問題や、嚥下が難しくなる、オフ時にシートから薬を取り出せないという方も少なくありません。薬効を追求して過量服用になる例や、長期療養中に大量に薬が残ったり、薬へのこだわりが生じたりすることもあります。

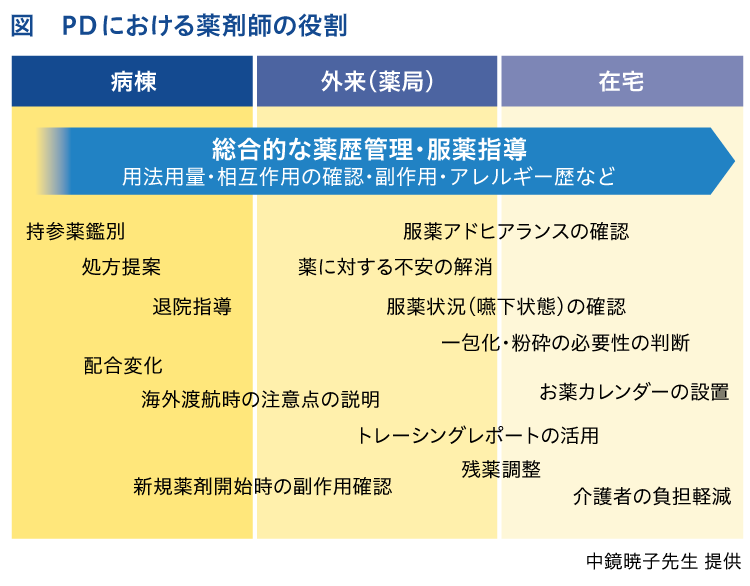

これらの対策には用法や薬剤提供方法、剤形や服薬指導の工夫などがありますが、患者さんの背景や性格は多様なことを前提に対処することが重要です。実際の診療場面での対応を図にまとめました(図)。

病棟・外来・在宅のいずれでも「PD患者さんの総合的な薬剤管理・服薬指導」が薬剤師業務の基本です。「服薬アドヒアランスの確認」は治療の基本ですし、「薬に対する不安の解消」については薬剤師の傾聴によって服薬継続につなげられることもあります。

病棟から外来治療に移行する時の「退院指導」では、病院と調剤薬局(在宅含む)の薬剤師との連携が重要になると考えます。ただし問題もあって、例えば高血圧治療などとは違ってPDでは患者さんごとに治療目標が異なりますから、調剤薬局の薬剤師がそれらを知ることは簡単ではありません。また処方せんをみても「なぜこの薬が出されたのか、なぜ切り替えられたのか」は調剤薬局で把握が難しく、患者さんに説得的に説明することも難しいでしょう。一方で、最近は「かかりつけ薬剤師」という言葉が広がっているように、他科を受診したPD患者さんが月に何度も同じ薬局を訪れることがあるので、その際にPDについても変化がないかフォローできればアドヒアランス改善につながるものと考えられます。

具体的な連携の手がかりは「トレーシングレポートの活用」といったことしか思いつかないのですが、病院と調剤薬局との「薬薬連携」は在宅での薬物治療のサポートに役立つのではないかと思っています。

武田先生どうもありがとうございました。先生方から質問はありませんか。

鈴木先生今お話しされた「トレーシングレポート」と、図の「介護者の負担軽減」についてもう少し教えていただけますか。

中鏡先生トレーシングレポートは院外の調剤薬局から「この方は〇〇なので処方をこうしてみてはどうでしょうか」といったフィードバックを受ける仕組みで、当院薬剤部でもすべて確認し、処方医にフィードバックするようにしています。

介護者の負担軽減の例としては、薬剤の一包化が分かりやすいと思います。PDは薬の種類も多いため、患者さんだけでなく、

薬の準備を行う介護者の負担になっていることがあります。介護者の状況も考慮して薬を提供することも大切だと思います。

武田先生個人的な経験ですが、熱心な薬剤師が薬の副作用をすべて説明してPD患者さんが不安になり、次の受診まで薬を飲まなかったという例がありました。アドヒアランス向上にいかにつなげるか、薬剤師の服薬指導は重要ですね。

中鏡先生薬剤師自身のPD理解が不十分だと患者さんを不安にさせる説明になりがちですので、MDSJの研修会なども活用して研鑽を続けることが大事だと感じます。またお二人の先生から、薬剤師から他職種へのPD薬解説という要望があって少し驚きましたが、このような形の多職種連携にも取り組んでいきたいと思います。

PD診療における理学療法士の役割

武田先生最後は理学療法士です。他職種からみた理学療法士の役割と期待について山本先生と中鏡先生から発言をお願いします。

山本先生理学療法士の役割は「PD患者さんの病状や活動状況に応じて運動を指導すること」、そして「安全に活動を続けられるように体の動かし方を指導すること」だと思います。理学療法士への期待は、活動維持のための安全な体の動かし方や介助方法を患者さんや家族の他に医療スタッフにも教えてほしいです。

中鏡先生PD治療の中でリハビリテーション(リハビリ)の重要性が高まっていることから、私は「リハビリテーション治療」が理学療法士の役割ではないかと考えています。また動作が不自由で薬を飲めない方へのリハビリについて理学療法士と薬剤師で協力できるとよいなと思っています。

武田先生ありがとうございました。それでは鈴木先生からの発表をお願いします。

鈴木先生私からは、理学療法士の役割とPD患者さんに行うリハビリについて説明したいと思います。

理学療法士が目指す目標は、社会活動やADLの向上を通してPD患者さんのQOLを高めることです。そのための最も重要な取り組みは、リハビリによる基本動作の改善です。リハビリには理学療法・作業療法・言語聴覚療法という3つの部門があり、理学療法士は移動・姿勢・起居動作・呼吸など基本的な動作の向上を対象としています。

その他に、一人ひとりのPD患者さんに合わせた生活動作や自主トレのアドバイス、安全な活動のための環境調整や福祉機器の導入、家族向けの介護方法の指導なども理学療法士の役割に含まれます。多職種連携との関連でいうと、理学療法評価で得られた患者さんの情報を他のスタッフと共有することも大事な仕事です。

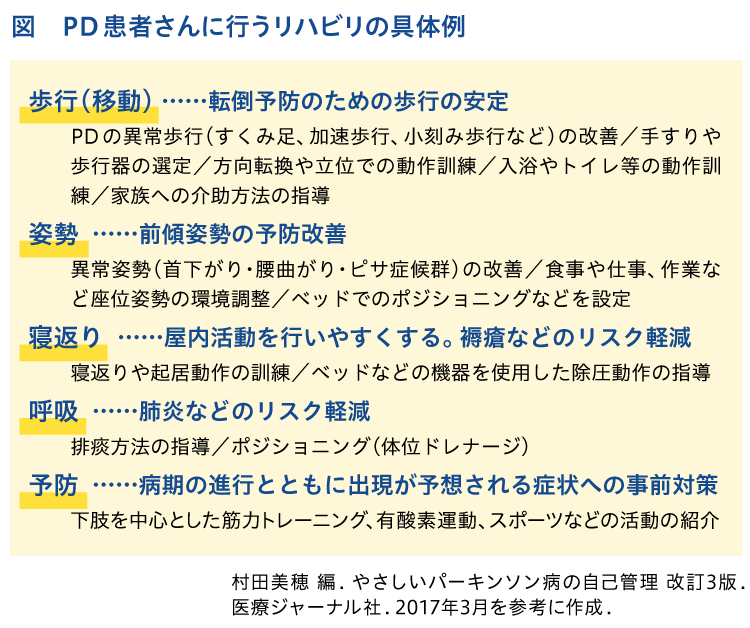

次に理学療法士の中心的な役割であるリハビリの具体例をお話しします。PD患者さんのリハビリでは、病気の特徴に合わせて「歩行(移動)・姿勢・寝返り・呼吸・予防」という5つの分野に重点が置かれています(図)。

歩行(移動)に関しては、PDに特徴的なすくみ足や小刻み歩行への対策や手すり・歩行器の選定、また先ほど山本先生がコメントされたように、介護者の腰痛・転倒予防のための負担の少ない介助方法指導などを行っています。

次に、姿勢の改善はリハビリの役割が特に期待されている分野で、PD患者さんに多く見られる前傾や斜傾など異常姿勢の予防・改善、食事や作業中の座位姿勢の環境調整などに取り組んでいます。

屋内活動を行いやすくするための寝返りや起居動作の訓練、また特に進行期のPD患者さんの褥瘡リスク軽減のため除圧マットレスの導入検討なども行います。

PDでは呼吸機能が低下して痰を出しにくくなり、誤嚥などの肺炎リスクも高まるため、呼吸器のリハビリや排痰指導も重要です。

重点項目として、PDの進行とともに出現する症状を見越して、姿勢や呼吸などが悪くなってしまう前に、PD患者さんがリハビリの大切さに気づけるように働きかけていくことも理学療法士として必要だと考えています。

武田先生鈴木先生、ありがとうございました。先生方からご質問はあるでしょうか。

山本先生コロナ禍の影響で、医療スタッフからご家族への接触が以前よりも難しくなっていると思いますが、何か工夫していることはありますか。

鈴木先生以前はリハビリの場に家族の方が同席できたのですが、今は難しいので、例えば患者さんのスマートフォンで理学療法士が歩行介助をしている様子を撮影して、「このような立ち位置で、このように足を合わせて動かすとスムーズですよ」などと、動画を通してご家族に伝えるようにしています。

武田先生薬とリハビリの大切さについて、私がよく使うたとえで「薬は自転車のチェーンに差す油、リハビリは自転車をこいでチェーンに油をなじませることですから、両方が大事ですよ」とPD患者さんに説明しています。PD治療では、手の動作のリハビリや環境調整を指導する作業療法士や、嚥下・発声訓練に専門性を持つ言語聴覚士が大きな役割を果たしており、今後いっそうの活躍が期待されています。

これからのPD多職種連携に向けて

武田先生最後にお一人ずつ感想をお願いします。

鈴木先生先生方と議論を重ねる中で、「あれも聞きたい、これも聞きたい」という思いがふくらんできて、もう1回最初から座談会を始めたいくらいですが、多職種で話し合うことができて、とても有意義な時間でした。

中鏡先生薬剤師とは違う職種の方の考えや要望を聞くことができ、とても勉強になるのと同時に課題もはっきりしてきたと感じます。それらをチームで共有し、院外薬局との連携のあり方などを含めて検討していきたいと思います。

山本先生他の職種の役割や取り組みを詳しく知り、多職種連携の要として看護師が活動していくための貴重な機会となりました。私は過去にMDSJの多職種連携サブプログラムを担当しましたので、今後もぜひ多くの方に参加していただき議論を深めたいです。

武田先生病院内のPD症例検討会などで複数の職種が集まることは少なくないと思いますが、看護師・薬剤師・理学療法士、そして医師がそれぞれの役割や活動について正面から話し合うということは私自身あまり記憶にありません。その意味で、今回の座談会がご参加の先生方はもちろん、他のさまざまな職種の方にも役立つ機会となりましたら幸いです。本日はどうもありがとうございました。

医師代表・司会

武田 篤 先生

国立病院機構仙台西多賀病院

院長

看護師代表

山本 澄子 先生

福岡大学病院看護部脳神経センター

薬剤師代表

中鏡 暁子 先生

順天堂大学医学部附属順天堂医院

薬剤部

理学療法士代表

鈴木 一平 先生

国立精神・神経医療研究センター病院

身体リハビリテーション部

※本記事に掲載している情報や所属、役職等は取材時点のものです。

取材日:2022年10月15日

【本記事に関する内容は、取材に基づいたものであり、特定の事柄をアドバイスしたり推奨する事を目的としておりません。

また閲覧者が当記事の記載事項を意思決定や行動の根拠にしたとしても、当社は責任を負いかねますのでご留意ください。】