作成日:2023年11月

2023年1月26日から全国で運用が始まった「電子処方箋」。これに先駆けて、厚生労働省は2022年10月末から電子処方箋のモデル事業を実施し、選定した4地域で運用プロセスの検証や課題整理などを行ってきました(図1)。

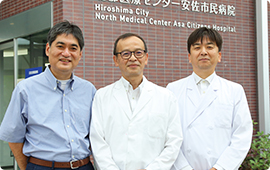

今回は、モデル事業の対象地域の一つである広島県広島市安佐地域で電子処方箋の先行導入を進めてきた薬剤師の先生方にお集まりいただき、具体的な取り組み内容や導入の成果・及びその課題、導入する際のポイントなどについてお話を伺いました。

「後回しにせず今やろう」の思いで電子処方箋導入を決断

宮森先生(安佐市民病院 薬剤部 主任部長)電子処方箋導入のきっかけは、厚生労働省から当院に電子処方箋モデル事業への参加を打診されたことでした。国を挙げて医療のデジタルトランスフォーメーション(Digital Transformation:DX)化が進められているわけですから、電子処方箋もいずれ導入することになる、それなら後回しにせず今やっておくほうが良いと考えました。導入にあたって重視したのは、地域のかかりつけ薬局との連携です。電子処方箋は当院だけが導入しても、周囲の薬局が電子処方箋に未対応であれば機能しません。また、長年通っている薬局が電子処方箋に対応していなければ、患者さんは薬局を変えることになります。患者さんとかかりつけ薬局の関係性を壊すようなシステムにはしたくないと思い、地域の薬局をまとめている安佐薬剤師会の会長である下田代先生に協力を依頼しました。

下田代先生(安佐薬剤師会 会長・びーだま薬局 代表取締役)私自身も「いずれ電子処方箋を導入しなければならないなら、早くやろう」と考えていましたので、宮森先生からお話を聞いてすぐに協力することを決めました。大手の薬局ではすでに業務のデジタル化を進めていますが、規模の小さな薬局では対応が遅れているのが実情です。安佐薬剤師会は地域の中小規模の薬局の集まりであり、「大手でなくても電子処方箋を導入できることを証明したい」という気持ちもありました。また、電子処方箋の対応次第で患者さんがかかりつけ薬局を変更するような事態は避けるべきという認識も一致しており、反対する理由はありませんでした。

図1 2022年10月31日からの電子処方箋モデル事業に参加した4地域の医療機関・薬局

「令和4年薬機法等改正の施行状況について」(厚生労働省)より一部抜粋

(https://www.mhlw.go.jp/content/11121000/001036028.pdf)

「地域の薬剤師の力を示すチャンス」と捉え、地域全体でモデル事業に取り組む

宮森先生モデル事業の話が出た当初、ほとんどのスタッフが電子処方箋についてよくわかっていませんでした。少なくとも外来診療に関わるスタッフは知っておく必要があると考え、外来の医師や看護師、医療クラーク、医事課の職員などが集まって会議を行い、理解を深めていきました。私が中心となって進めたというよりも、スタッフが積極的に取り組んでくれました。

北本先生(安佐市民病院 薬剤部 薬剤部長)会議では当院の情報管理係のほか、電子処方箋を受け取る側の保険薬局の方、システム事業者の方にも加わっていただきました。この段階ではまだシステムが出来上がっておらず、皆で意見を出し合いながら運用案を練っていきました。手探りの状態で大変でしたが、システムに最初に触ってエラーを経験したり、自分たちの要望を国に伝えられたりできたのは良かったと思います。

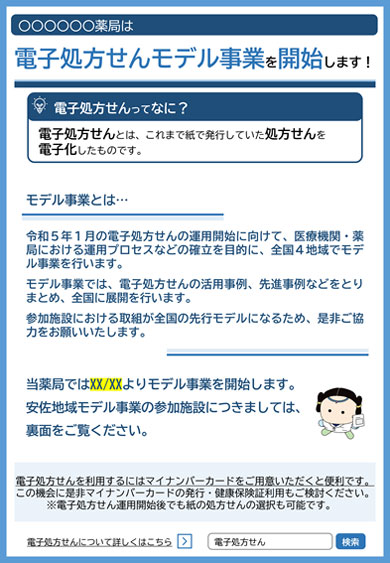

宮森先生外来のスタッフからは、「患者さんからの質問には誰が対応するのか」という課題が真っ先に挙がりました。これに関しては、当院のスタッフが説明する前に、電子処方箋を受け取る側の薬局で周知してもらうよう、下田代先生を通じてモデル事業に参加する薬局に依頼しました。何も知らない状態で電子処方箋を希望するかどうか聞かれるよりも、薬局である程度の予備知識を得た上で聞かれたほうが患者さんは理解しやすいだろうと考えたのです。地域の薬局は非常に頼れる存在ですし、患者さんへの啓発を薬局から発信するのであればメリットを前面に出したリーフレットも用意しようと、薬剤師会と協働も行いました。現在の発行枚数からいうと十分機能しているとは言いがたい面もありますが、ご参考にしていただければと思います。

図2 モデル事業の開始にあたって作成した患者さん向けリーフレット

広島市立北部医療センター安佐市民病院提供

下田代先生厚生労働省の方から「薬局で患者さんに情報提供した上で、病院で電子処方箋の希望を聞くやり方は、安佐地域ならではの取り組み」だと聞いています。中核病院が単独で導入を進めるよりも、周辺の薬局も一緒に地域ぐるみで取り組むスタイルのほうがうまくいくように思います。

宮森先生私にも「安佐地域の薬剤師の力を見せておかなければ」という気概がありましたから、途中で脱落する薬局を出さないように、当院でも地域の薬局からのご相談に対応したほか、その内容を他の薬局やシステム事業者にも共有するなど情報交換も積極的に行いました。安佐薬剤師会とは新型コロナウイルスのワクチン接種を手伝っていただくなど、以前から協力関係にありました。今回のモデル事業でも頻繁に連絡を取り合って疑問点や問題点を共有し、相談し合えるネットワークを構築していきました。薬薬連携はさらに深まったと感じています。

下田代先生システム導入後の動作確認も重要です。システム事業者は複数あり、メーカーが異なると「A病院の電子処方箋は受け付けられたが、B病院のものはエラーになる」という事態も起こり得ます。処方箋をきちんと送信できるのか、送信した処方箋を薬局で見ることができるか、実際にやり取りして確認し、問題が起きた場合にはトラブルの内容とその原因、対処法などのノウハウを蓄積・共有することで、システム動作の不安の解消に努めました。

マイナンバーカードの持参率向上が課題

宮森先生安佐地域では医療機関6施設と薬局35施設の41施設がモデル事業に参加しました。2023年7月16日現在、電子処方箋対応施設は医療機関11施設、薬局43施設の54施設に増えています。

北本先生電子処方箋を導入することで、過去の処方内容を確認できるようになるのはすばらしいことだと思います。お薬手帳でも患者さんの服薬状況をチェックできますが、必要なタイミングで正確な情報を把握できないこともあります。例えば緊急入院の場合はお薬手帳を持参されない方がほとんどで、後日持ってきていただいたお薬手帳を確認して初めて重複投与がわかることもあります。また、院内処方の内容はお薬手帳には反映されません。今後、電子処方箋の機能が拡充し、院内院外問わず薬剤師が患者さんの処方情報や薬剤情報をリアルタイムで閲覧できるようになれば、より正確な情報に基づいた医療の提供につながると思います。

宮森先生疑義照会などの記録を残せる点もメリットだと思います。実際に、外来通院中に具合が悪くなって入院した患者さんの服用薬を確認したところ、処方箋とは違う薬剤が出ていたことがあったのですが、電子処方箋のコメント欄に「医薬品供給不足のため医師に疑義照会した上で薬剤変更を行った」という記載が残っていました。従来は薬局からの疑義照会の記録までは残していなかったので、今後はより細かな情報を取得できるようになるのではないでしょうか。また備考欄には保険薬局側で患者さんとのやりとりを送信することができます。これは今までの外来調剤ではなかった部分で、単なる医薬品の名前だけではない医療者で協働できる情報ではないかと思っています。これをどのように活用するかは、今後の私たち次第だと考えます。一方で、実際に当院が発行した電子処方箋は、全体の1%を切っています。保健医療福祉分野の公開鍵基盤(Healthcare Public Key Infrastructure:HPKI)カードを持っていた医師が異動して代わりに赴任してきた医師が未取得だったなど、環境が整っていないことが低調の要因と考えています。

下田代先生当薬局で扱うケースも増えていません。安佐市民病院など電子処方箋に対応している医療機関から紙の処方箋を持って来局される方が月に数名いるため、声をかけてみていますが、「そういうのは苦手だから」などと断られてしまいます。また、マイナンバーカードの持参率が低いことも課題だと考えています。当薬局の患者さんのマイナンバーカード持参率は3.7%でした(2023年6月時点)。マイナンバーカードは電子処方箋の発行に必須ではありませんが、医師や薬剤師が、他の医療機関や薬局での過去の処方情報と調剤情報を閲覧するためには、患者さんがマイナンバーカードで受け付けし、情報提供に同意していただく必要があります。重複投薬・併用禁忌のチェックという電子処方箋のメリットを生かすためにも、マイナンバーカードの持参を呼びかけていく必要があると思います。

宮森先生電子処方箋のメリットは非常に大きいですが、稼働が増えていくと様々な問題が出てくると思います。そういった問題点を一つ一つ拾い上げて全国に発信・共有していく、これがモデル事業に参加している我々の大きな役割だと思っています。

電子処方箋活用のポイントは「アナログ的な人間関係」

北本先生電子処方箋によって重複投薬・併用禁忌のチェックが簡便になりました。一方で、疑義照会の際は直接医師に問い合わせて処方内容を確認するわけですから、コミュニケーションの重要性は従来と変わらないと思います。医療のDX化が進んでも、試されているのは薬剤師と医師、あるいは薬剤師同士の関係性なのかもしれません。これからも地域の医療連携を深めていきたいと思っています。

下田代先生重複投薬・併用禁忌のチェックは、かかりつけ薬局にとって重要な業務です。電子処方箋の導入によりチェックにかかる手間を減らすことができれば、今後薬剤師に求められる役割が変化していくのではないでしょうか。空いた時間をどう使うのか、薬剤師の職域・職能の幅を広げていく覚悟を持って、地域医療に貢献していきたいですね。

宮森先生オンライン資格確認や電子処方箋など新たなデジタルの器ができた今だからこそ、アナログ的な人間関係が問われているように思います。トラブルや疑問があったときに気軽に相談できるネットワークが地域にあれば、スムーズな解決につながるでしょう。また、「電子処方箋のコメント欄に入力する文章はこう書きませんか」など、フラットに意見を言い合える関係性も重要だと思います。電子処方箋はあくまでもツールであり、使うのは人間です。地域の医療機関や薬局の医療従事者間でアナログ的な関係を作っておくことが、電子処方箋をはじめとした医療DX成功のポイントになると思います。

広島市立北部医療センター

安佐市民病院 薬剤部

主任部長

宮森 伸一 先生

広島市立北部医療センター

安佐市民病院 薬剤部

薬剤部長

北本 真一 先生

安佐薬剤師会 会長

びーだま薬局 代表取締役

下田代 幹太 先生

※本記事に掲載している情報や所属、役職等は取材時点のものです。

取材日:2023年7月14日

【本記事に関する内容は、取材に基づいたものであり、特定の事柄をアドバイスしたり推奨する事を目的としておりません。

また閲覧者が当記事の記載事項を意思決定や行動の根拠にしたとしても、当社は責任を負いかねますのでご留意ください。】