糖尿病治療の地域連携では全国的にも成功例が増えており、社会医療法⼈シマダ 嶋⽥病院が中心となって進めている福岡県⼩郡・三井⼤⼑洗地区の事例もそのひとつです。

⼩郡市の⼈⼝約59,000⼈と、隣接する⼤⼑洗町の約15,000⼈を合わせた約74,000⼈を対象とした小郡三井医療圏では、専⾨医と⾮専⾨医との病診連携や多職種連携が積極的に行われてきました。

この地域での連携の大きな特徴は、“糖尿病連携コーディネートナース”という専任のスタッフが重要な役割を果たしていることです。

今回は関係者にお集まりいただき、地域連携パスの導⼊への経緯や運⽤の実際について語っていただきました。

嶋田病院の糖尿病診療の歴史

- 1962年

- 嶋田外科医院として開業

- 1975年

- 嶋田外科病院へ改称

- 1979年

- 嶋田病院へ改称(内科を開設)

- 2006年4月

- 糖尿病専門医が常勤となる(地域糖尿病療養指導士(LCDE):2名)

- 2007年4月

- 糖尿病プロジェクトチーム結成(LCDE:4名)

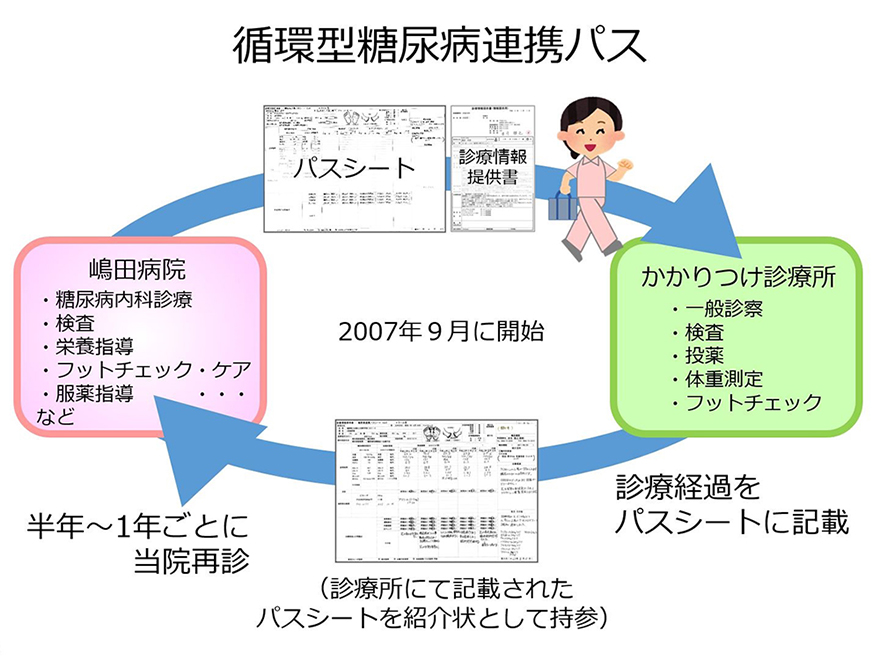

- 2007年9月

- 連携パス登録開始

- 2007年12月

- LCDEが9名へ

- 2008年3月

- 糖尿病専門を志す医師が常勤となる(糖尿病外来が月~土へ)

- 2020年9月

- CDEが25名(看護師:13名、管理栄養士:5名、薬剤師:2名、臨床検査技師:2名、理学療法士:3名)、糖尿病診療常勤医師:3名

糖尿病診療の⽔準を向上させたいという熱い想いが、地域連携パスの導⼊へ

福岡県中央部に位置する⼩郡市は、福岡市から電⾞で約30分と利便性に優れ、福岡のベッドタウンとして、近年⼈⼝が増加している地域である。

⼩郡三井医療圏で、地域医療⽀援病院として地域医療の中核を担っているのが社会医療法⼈シマダ 嶋⽥病院だ。2006年まで糖尿病専⾨医がいなかったこの地域に、専⾨医として同院に赴任したのが⾚司朋之先⽣。地域医療⽀援病院の活動の一環として2007年に地域連携パスを⽴ち上げ、成果を伴う糖尿病治療を⽬指した地域連携に取り組むとともに、「糖尿病連携コーディネートナース」を配置した。

赤司先生(嶋田病院 内科部長) 地域連携パスを導⼊するにあたっての不安はありませんでした。むしろ、当時は地域に専⾨医がいなかったこともあって、治療⽅針に迷われる先⽣⽅が多く、⾮常に歓迎された中でのスタートとなりました。

地域連携パスを導⼊した背景には、地域の糖尿病診療の⽔準を向上させたいという⾚司先⽣の熱い想いがあった。そのためには、医療従事者への教育が必須だと考えたが、講義形式で得られる成果には懐疑的だった。

赤司先生 講義形式では出席者が限られますし、1ヵ⽉もすれば内容を忘れてしまうこともしばしばです。ところが、医師は⾃分が診ている患者さんの症例検討の内容はしっかり覚えています。それで、症例検討を地域連携パスに活⽤しようと考えました。

しかしながら、⾚司先⽣⾃⾝が連携先のすべての診療所に赴いて症例検討するのは現実的ではなかったため、症例検討は糖尿病療養指導⼠に委ねることになった。

地域連携パスが初めて発⽣する医療機関には、必ず⾚司先⽣が訪問して地域連携パスの⽬的を説明した。直接訪問することで、主旨を正しく理解してもらうことができ、さらに、診療所の医師だけではなく、メディカルスタッフや事務の⽅にも協⼒して運⽤していきたい旨を伝えることができる。また顔を合わせることによって、初めて情報が得られるという思惑もあった。現在、内科、外科、脳外科を中⼼に約50施設の医療機関と連携体制をとっているが、すべての施設に⾜を運んだという。

⾚司先⽣は、医療従事者の疾患の理解に重点をおいた多職種連携の構築が重要と考え、治療に関わるすべての医療関係者が⾃然とスキルアップできるような連携を⽬指すことにした。スローガンは「めざせ!⽇本⼀の糖尿病診療モデル地区」だ。

糖尿病連携コーディネートナースを活⽤し、顔の⾒える地域連携を実現

通常の地域連携パスでは、治療内容などが記載された診療情報提供書を診療所に郵送することで情報交換が⾏われることが多い。しかし、同院では地域連携パスの運⽤を円滑に⾏うため新たに設けた糖尿病連携コーディネートナースが診療情報提供書を診療所に直接持参して、かかりつけ医や看護師に申し送りを⾏っている。その際、施⾏する検査の必要性や治療薬選択の理由などを説明することで、診療所のスタッフがそれぞれの患者さんの状況を把握することができる。

同院には、糖尿病連携コーディネートナースが2⼈配置されている。そのうちの1人である坂本則⼦さんは、地域連携パスの⽴ち上げ当初からのメンバーである。⾚司先⽣とは前任の病院でともに働いた旧知の仲だ。結婚、出産で仕事を離れた時期もあったが、⾚司先⽣からの誘いを受けてパートタイムで勤務している。現在では、地域の医療関係者にとって頼もしい存在となっている。

糖尿病連携コーディネートナースの役割

①2ヵ月に1回以上は各診療所を訪問し、急激な血糖悪化やドロップアウトの発生の有無をチェック。

②地域連携パス発生時や更新時には、パスシートを診療所に持参し、医師または看護師に詳しい情報の申し送り。

③受診予定の1ヵ月半前に診療所を訪問し、医師に受診日が近いことを連絡。

④診療所の医師やコメディカルからの質問、相談があった場合の対応。

⑤診療所での院外糖尿病教室のセットアップ。

⑥院外薬局や歯科、眼科との連携をコーディネート。

地域連携パスが発生すると、糖尿病連携コーディネートナースは2ヵ月に一度診療所を訪問する。訪問時には、診療所のスタッフが抱える悩みや問題を聞き取り、その解決に向けてサポートを行っている。

坂本さん(嶋田病院 看護師) 特にご高齢の患者さんでは治療の選択やコントロールがむずかしくなるので、診療所の看護師さんから相談を受けることが多いですね。認知症を併存している患者さんでは、介護職との連携も必要になり複雑化します。

しかし、対応に苦労したケースほど印象深いと坂本さんは話す。地域連携パス導入後に認知症と診断された患者さんもそのひとり。

坂本さん かかりつけ医との話し合いを重ねていた矢先に施設へ入所されてしまったのですが、施設職員をはじめケアマネジャーや訪問看護師など、多職種からなる連携体制を構築することができました。その結果、施設でも引き続きインスリン投与が可能になりました。私たちは診療所を通した間接的な関わりとなりますが、診療所からの相談に応じ、必要な場合には一緒に対策を考えることもあります。例えば、このケースのようにどのようにすれば施設でのインスリン治療を継続できるのかといったように、患者さんやサポートを行う人にとって可能な方法を考慮します。

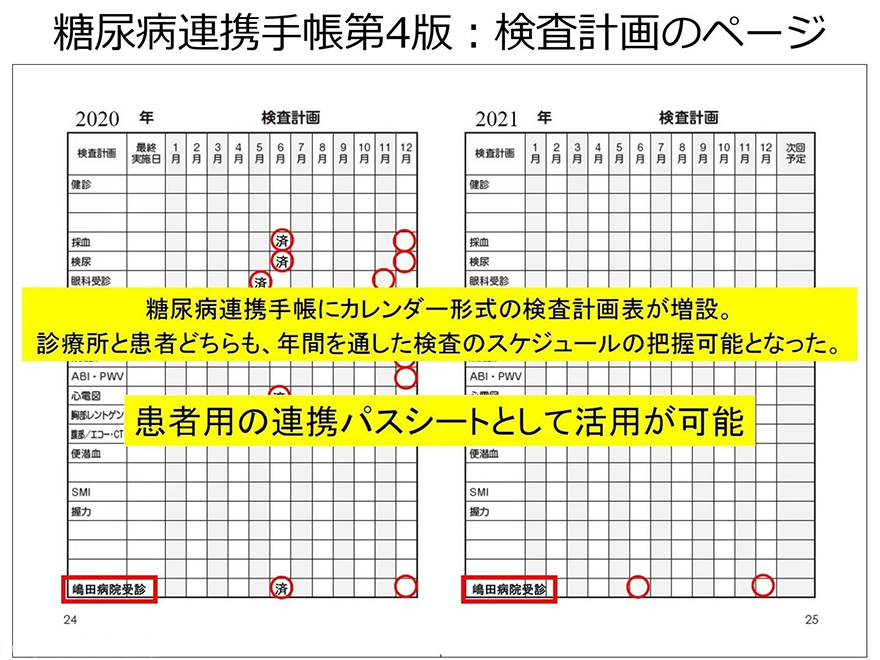

第4版の糖尿病連携手帳では、2年間の検査計画が記載可能に

糖尿病は、疾患に対する治療だけでなく、生活習慣の指導や精神的なフォローも必要になる。そこで重要な役割を果たすのが、患者さんと最も近い存在であるかかりつけ医だ。医療法人やなぎ医院 理事長の栁純二先生もそのひとり。

栁先生(やなぎ医院 理事長) かかりつけ医は、病気だけでなく、患者さんやその家族のことも含めて治療にあたります。家庭環境や家族構成、生活状況などは私たちが一番よく分かっていると思います。

やなぎ医院は外来診療を行いながら、がん終末期、神経難病、寝たきりなどで通院できなくなった患者さんの在宅医療にも力を入れ、地域に根ざした医療に取り組んできた。地域連携パスにはスタートの頃から協力的で、参加することでやなぎ医院にも変化があったと話す。

栁先生 それまでは、対応に困ったときも自分で判断しなければなりませんでしたが、治療方針が明確になったことで、治療がしやすくなりました。また、困ったことがあればいつでも糖尿病連携コーディネートナースに相談できるという安心感もあります。

栁先生は、血糖コントロールの悪い患者さんを中心に地域連携パスを活用している。

栁先生 初診でHbA1c値が12~14%の方や、自分では手に負えない重症な方は赤司先生にお願いしています。

同院では、糖尿病連携手帳を検査の実施状況の確認に活用している。2020年4月に発行された糖尿病連携手帳第4版では、適切な内容の検査を適切な時期に行うため、2年間の検査計画を記載するページが新設された。このメモ欄を活用することで、検査を計画的に進めていくことができるようになった。

栁先生 検査計画のページができたことで、検査を漏れなく行えるようになりました。私が検査を忘れていても、糖尿病連携手帳を見た看護師が気づくことができます。

連携パスの再診率9割超えの背景は、診療所での検査率の高さ

昨年、同地区で糖尿病専門医が1人増え、専門医は2人体制となった。これまでに地域連携パスを適用した患者さんは700人ほどに及んでおり、パス適用患者のHbA1c値は平均で7.0%を維持するなど、良好にコントロールできている。また特筆すべきは、同地区でのパス再診率が9割を超えていることだ。

赤司先生 地域連携パスの再診率は、一般的には最初は良くても次第に落ちていくことが多いようです。

再診率の高さの背景には、診療所でのルーティンの検査の実施率の高さがある。体重測定やフットチェックはほぼ100%近く実施されており、眼科受診率も80%を超えている。早期発見、早期治療が重要となる糖尿病性腎症に関しても、診療所での尿検査の実施率は90%、尿中アルブミン検査率は88%に及んでいる。

赤司先生 糖尿病患者で尿蛋白が出るようになると、数年後には人工透析になることが予想されます。人工透析にならないよう、診療所での定期的な尿検査が必要です。

その結果、2018年5月末時点での透析導入率は福岡県の後期高齢者の平均が1000人中7.1人であるのに対して、小郡市は3.9人と非常に低い値で推移している1)。

地域連携パスへの参加がきっかけで、薬局薬剤師の地域医療への役割が拡大

調剤薬局として地域医療の一役を担っているそうごう薬局 大刀洗店の薬剤師である山本隼也先生は、入社一年目から地域医療連携チームに参加している。

山本先生(そうごう薬局 大刀洗店 管理薬剤師) 前任者が調剤薬局でも何か地域に貢献できることはないかと考えていたところに、赤司先生からお話をいただいて、私たちも地域連携パスに参加することになりました。

そうごう薬局 大刀洗店が地域医療連携に加わったのは2010年5月のこと。隣接するやなぎ医院で行われた地域連携パスの申し送りに誘われたことがきっかけで、嶋田病院と連携するようになった。この取り組みを地域に広めたいと考え、嶋田病院や地区の薬剤師会などの協力を得て、「七夕薬薬ネットワーク」を立ち上げた。主な活動として糖尿病の勉強会を隔月で開催しており、そこには調剤薬局の薬剤師だけでなく、病院薬剤師、病院管理栄養士、医師、糖尿病連携コーディネートナースといった職種の医療関係者が50~60人参加するという。勉強会では、糖尿病治療薬の作用機序や、薬物療法以外の糖尿病の基礎知識について学習しており、地域の医療関係者が糖尿病治療薬について同じ内容の説明ができるようになることを目指している。新型コロナウイルス感染症の影響で、現在はWeb開催となっているが、参加人数はさらに増えたという。

山本先生 薬局はお薬を渡すだけでなく、患者さんとのコミュニケーションの場でもあります。お薬の使用方法を説明したり、合併症の有無を確認したりするほか、しばらく来局されていない方がいないか確かめることも薬局薬剤師の役割のひとつだと考えています。

副作用による低血糖を気にする患者さんも多いため、糖尿病連携手帳の表紙に自己管理応援シールを貼って、薬物療法の状況が一目で分かるよう「見える化」に努めている。

山本先生 インスリンを使用されている患者さんは低血糖を起こしやすいので、どんなときに起きるのかなどを聞き取り、指導も行います。そして、糖尿病連携手帳の表紙に描かれた顔の向かって左側の頬に医師がHbA1cの目標値のシールを貼られるため、薬局では右側の頬に低血糖リスクのシールを貼るようにしています。

低血糖に関するシールには、「おくすり治療中【低血糖に要注意】」と「おくすり治療中 低血糖を起こす危険性の低い薬剤です」の2種類があり、患者さんが服用する薬剤に合わせて使い分けている。シールを貼ることで、患者さんは自分が服用する薬剤が低血糖を起こしやすいかどうかを判断でき、日々の療養で低血糖に注意する意識づけができる。

全国的にも珍しい医科歯科連携 歯周病予防で糖尿病の悪化を防止

歯周病が血糖値の上昇を招くことが報告されるようになり、口腔内のメンテナンスの重要性が注目されるようになった。医科と歯科の連携が必要と考えた赤司先生は、2012年に地区の歯科医師会へ糖尿病の地域医療連携の申し出を行った。

現在、小郡地区で35施設、大刀洗地区で8施設の計43施設が地域医療連携に加わっている。江崎誠治先生が院長を務めるえさき歯科医院もそのひとつだ。

医科歯科連携を可能にした背景には、糖尿病連携コーディネートナースの存在と功績が大きい。診療所への訪問時には、スタッフに歯科受診の声掛けを依頼すると共に、歯科受診状況も伝えている。

江崎先生(えさき歯科医院 院長) 糖尿病と歯周病はお互い関係があります。糖尿病の方は歯周病を患っている方が多いことは以前から知られ、血糖コントロールがついていない方ほど歯周病も進行し重度になっていきます。重度の歯周病は歯肉の炎症によるサイトカインが作られ、インスリンを効きにくくし糖尿病にも影響することが分かってきました。また糖尿病の方が歯を失うと、噛めないことで偏食となり、糖尿病の悪化にもつながることがあります。歯周病の進行を防止し、糖尿病の疾病管理を念頭におきながら、健康寿命の延伸に貢献できるよう連携に取り組んでいます。

えさき歯科医院では、受付に、糖尿病連携手帳を持つ方に提出を促す立札を置いている。これは赤司先生のアイデアによるもので、連携を始めるにあたり連携体制をとるすべての歯科診療所に配ったものだ。

江崎先生 糖尿病連携手帳を見ることで、糖尿病の検査値や治療内容が分かります。糖尿病がコントロールできていないと、歯肉に炎症などの症状が現れてきます。

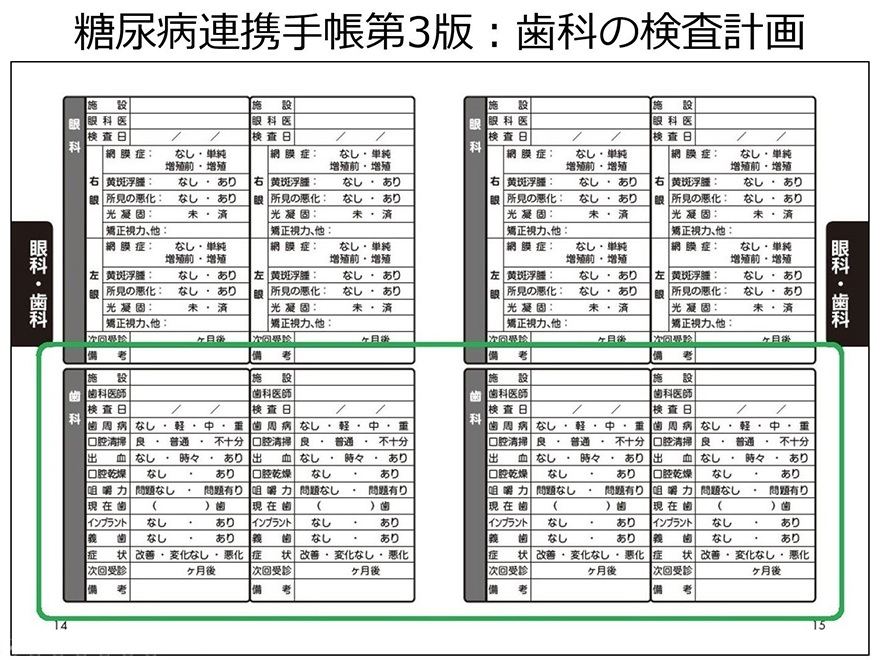

糖尿病連携手帳第3版からは歯科の検査結果のページが追加され、歯周病、口腔清掃、咀嚼力などの項目が記載できるようになっている。

また、待合室には、糖尿病連携コーディネートナースが作成した糖尿病に関するポスターを掲示し、患者さんへの疾患啓発を行っている。

江崎先生によると、地域連携パスが導入されてから、「糖尿病連携手帳を提示して、歯周病治療を希望する患者さんが増えた」「一般内科医からの受診勧奨で受診する患者さんが増えた」といった歯科医師からの声が寄せられているという。

江崎先生 赤司先生や糖尿病連携コーディネートナースのおかげで、歯科医師や歯科衛生士の意識も向上しました。糖尿病の方には、HbA1c値などを問診で聞き取るようになり、合併症についても説明するようになりました。また、2ヵ月ごとに貼り替えられる啓発ポスターは患者さんとの話題作りにもなっています。

長年の積み重ねでコロナ禍も良好な連携を維持

2020年は新型コロナウイルス感染症の影響で、医療機関は大きな影響を受けた。連携先の診療所に訪問できない時期があったというが、坂本さんは次のように話す。

坂本さん 連携を始めて10年以上経つので、直接訪問できなくても問題はありませんでした。電話でもうまく情報交換できたことは、これまでの積み重ねがあったからだと思います。

糖尿病は、早期発見、早期治療が何より大事な疾患である。同地区の地域連携パスで現在進められているのが、糖尿病の前段階での拾い上げである。

また、糖尿病連携手帳の次回の改訂に向けて、がん検診のページを加えてはどうかという意見が出るなど、糖尿病診療のさらなる充実に向けて積極的に取り組んでいる。赤司先生が目標とする「めざせ!日本一の糖尿病診療モデル地区」が実現する日もそう遠くはないようだ。

1)2018年5月末時点、国保データベースより抽出

社会医療法人シマダ 嶋田病院

内科部長 赤司朋之先生

1991年 九州大学医学部卒業。1996年 九州大学第一内科、1997年 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院、2003年 ハーバード大学ジョスリン糖尿病センターに留学。2006年 医療法人社団シマダ 嶋田病院に着任。

社会医療法人シマダ 嶋田病院

看護師 坂本則子さん

1996年 福岡県立看護専門学校看護学科卒業。同年 国家公務員共済組合連合会 浜の町病院入職、2002年に同院を退職。2007年 医療法人社団シマダ 嶋田病院に入職。糖尿病連携コーディネートナースとして現在に至る。福岡県糖尿病療養指導士。

医療法人 やなぎ医院

理事長 栁純二先生

佐賀医科大学(現・佐賀大学医学部)卒業。佐賀医科大学内科勤務(所属は総合診療部)、糸島医師会病院内科勤務、高木病院内科勤務を経て、1990年にやなぎ医院を開業し現在に至る。

総合メディカル株式会社

そうごう薬局 大刀洗店

管理薬剤師 山本隼也先生

2012年 福山大学薬学部卒業。同年 総合メディカル株式会社入社、そうごう薬局 小郡中央店を経て、2014年にそうごう薬局 大刀洗店に配属され現在に至る。日本薬剤師研修センター認定薬剤師・福岡県糖尿病療養指導士。

えさき歯科医院

院長 江崎誠治先生

1985年 福岡歯科大学歯学部卒業後、久留米大学医学部口腔外科学講座入局。1990年5月~11月 久留米大学医学部麻酔学講座に勤務。久留米大学病院口腔外科外来医長、病棟医長を務めたあと、1994年にえさき歯科医院を開業し現在に至る。

※本記事に掲載している情報や所属、役職等は取材時点のものです。

取材日:2020年11月18日

【本記事に関する内容は、取材に基づいたものであり、特定の事柄をアドバイスしたり推奨する事を⽬的としておりません。

また閲覧者が当記事の記載事項を意思決定や⾏動の根拠にしたとしても、当社は責任を負いかねますのでご留意ください。】